インフォメーション

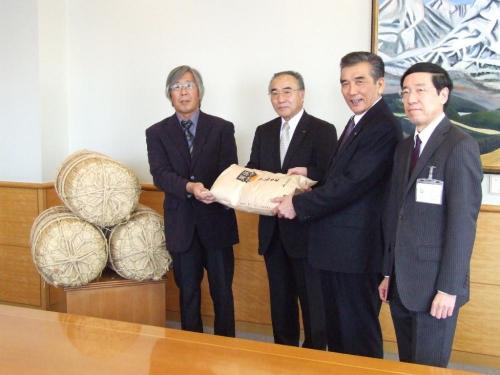

美瑛町農業協同組合は今年も、子ども達の給食に使って欲しいと美瑛町に米100俵を寄贈した。

大西昭男組合長と稲作部会の前田和寛部長が11日、役場町長室を訪れ浜田町長と千葉繁美教育長に美瑛産米「ほしのゆめ」を手渡した。

寄贈されたお米は町内の小中学校の給食に使われる。

大西組合長は「今年の稲作は品質、収量とも良かった。子ども達の食育教育として美味しい美瑛のお米を食べ、心身とも健やかに育って欲しい」と延べた。また浜田町長は「農協から子ども達へのプレゼント、今年の農作物は良かったと聞いて大変嬉しく思っています」と謝辞を述べた。

美瑛町農業委員会(鹿島明博会長)は7日、役場町長室で浜田哲町長に「平成25年度美瑛町農業振興施策に関する建議書」を提出、建議事項の推進を要望した。

建議書は農業委員会などに関する法律に基づき、農業振興施策を町政へ反映するため提出している。

農業情勢が厳しさを増す中、意欲ある担い手の確保と活力ある農村社会形成を目指すことなどに重点を置いている。

町長室に同委員会役員など4人が訪れ、鹿島会長が浜田町長に建議書を手渡した。

提出した建議書は要望を中心に3項目。記載事項は3項目で9事案。そして国・道に対する要望にまとめられた。

内容は「地域に根ざした農地の保全」では、円滑な農地流動化対策、農用地の有効活用と土作り支援、新たな土地改良事業の取組み、有害鳥獣対策、共済加入継続支援と要望は広い。鳥獣対策の中で、現状のシカ処理を「3分割解体処理焼却受入」としているが「成体受入」にして欲しいと検討を求めた。

「発展的地域農業の推進及び担い手育成」では、特色ある農業の推進として水力エネルギー、バイオマス、太陽光発電など、特性を生かした地域農業構築に向けた調査研究を要望。担い手育成では、新規就農はトマトとアスパラが主と、稲作・畑作・畜産など幅広く担い手を育成する必要があると支援検討を要望。

「国及び道に対する要望・要請」として、TPP交渉参加に反対すると前置きし戸別所得補償制度の早期法制化、「人・野地プラン」の継続的な予算確保などを要望した。

「絶対にこの地に住むぞって美瑛神社で手を合わせ、お洒落なカフェやレストラン等にも、しっかりと行ってきました」。2年前、憧れの地、美瑛をドライブしたときのプログの一節である。

そして今年の4月、留辺蘂北斗にオープンしたカフェ・レストラン「ぶどうの木」。

田舎暮らしに憧れていた奥様と、調理の道一筋に歩んできたご主人の2人の夢が合体し、実現したのがカフェ・レストラン「ぶどうの木」である。

宮本夫妻は夢に向って突き進んできた。当時の思いは、奥さんが書き続けてきたブログを読むと良く分かる。

「美瑛で夫とファームレストランを持ちたいと毎日夢みています。夫が料理、私が畑です。子供の時から自給自足にあこがれていた私と、夫のレストランが持ちたいという夢が合体したのです。私の頭の中は畑で何を作ろうか、観光地だから英語の勉強しようか。店に飾る花は私の仕事!アレンジフラワーをどんな風にしようか、お土産を手作りして販売しようかとか妄想族です」

ルベシベの農家を借り受け、自分たちの手で改装した。約1年間、何も知らない大工仕事、大勢の人に助けられながらの改装は「やるっきゃない」と、こなしてきた。クリスマスを前にして手作りの個室も完成。「これでちょっとしたパーティーも出来る」と、2人は明日の夢に向って着実に歩んでいる。

美しい丘、近くを流れる湧水、鳥のさえずり。リーズナブルな価格と気取らない雰囲気、家族やお友達と一緒に寛げるお店である。

定休日は毎週水曜日、また第1・第3火曜日。連絡して頂ければ幸いです。

◆美瑛町留辺蘂北斗、電話0166-95-2218

平成24年度社会教育功労者表彰を、美瑛観光協会専務理事で北海道山岳連盟常任理事を務める内藤美佐雄さんが受章した。

授賞式は11月3日文部科学省講堂で行われたが、同日内藤さんは所用のため欠席。5日国立大雪青少年交流の家で三上智所長から賞状が伝達された。

同賞は、社会教育の振興に著しい功績が認められる者に対し、文部科学大臣が表彰するもの。内藤さんは交流の家の、登山に関わる事業への協力、指導助言など幅広い貢献が評価された。

内藤さんは「国の施設なので著名な方も大勢いる。そんな中で推薦して頂き有難うございました。大変名誉なことと思います」と感謝を述べた。

農連(美瑛町農民連盟=小野寺雅芳委員長)は28日、緊急執行委員会を開き4日告示、16日投票の衆議院選挙で佐々木隆博氏を推薦することを決めた。

農連は民主党がTPP推進を掲げていることに反発、TPP推進に賛成する党の議員は支持しない立場だった。しかし民主、自民ともTPPの論争を避けたのが実情、掲げた公約やマニフェストが玉虫色となった。

上川農連はすでに佐々木氏の推薦を決めており、美瑛農連としても今まで政権中枢で活躍してきた佐々木氏を推薦することには異論が無かった。執行委員会の前に挨拶した佐々木氏は、「改革の歩みを進めるのか、また、元に戻してしまうのか」と、戸別所得制度の法制化、社会保障改革、TPP参加阻止、原発ゼロなど課題の実現を語った。

また執行委員から質問に答え、TPPに付いて次ぎのように述べた。

「私は2年前から役員をやってきた。なぜ役員で在り続けたかは、政権与党は政策を決め、実行する権限を持っている。それらを決めるプロジェクトの『ど真ん中にいて阻止するしか方法は無い』と貫いてきた」と語気を強める。選挙に勝った場合「私は止めてきたし、やって来た自信はある」とTPPの参加阻止を語った。