インフォメーション

建設を進めていた有料老人ホーム「プランタンびえい」は11月1日のオープンを目指し、現在内覧中である。

大町2丁目のグループホーム「プランタンびえい」は、認知症対応の施設としてすっかり定着しているが、今回施設に隣接する土地に有料老人ホーム「プランタンびえい」を建設した。

有料老人ホームは敷地面積2149平方メートル。平屋建て住宅型29室の個室は、自宅で寛ぐように安心して日常生活が営めるよう約8畳の広さ。入所者同士の寛ぎと交流の場となる食堂兼居間は約70畳と大きい。大型テレビにゆっくりとしたソファー。楽しい暮らしを演出する可動式のテーブルや椅子がカラフルに並んでいる。

住宅型有料老人ホームは65歳以上の自立している人から、要支援、要介護者まで幅広く利用できる。この施設は、元気な高齢者が共同で暮らし、やがて介護か必要になったときには、ここで暮らしながらサービスを受けられる施設。入居者の負担は家賃2万円、食費3万6千円、光熱水費1万2千円、管理費1万5千円で1ヶ月8万3千円。入居一時金などは無い。居宅サービス利用の負担分やオムツ・入浴用品代などは入居者の実費負担となる。

総合施設長の室屋多祥さんは「入居者が活気ある生活ができるように、家族的なつながりを大事に運営していきたい」と述べている。

三愛の丘の秋は早い、オーベルジュ「アダージオ」のストーブには赤い炎が舞い上がる。同社を運営する台湾本部の幹部19名が揃って来町、13日~15日まで鉢巻姿のミーティング(会議・討論)を行なった。

アダージオ(緩慢民宿)は「薫衣草森林」「香草哺子」「心之芳庭」「香草民宿」「桐花村」と、5会社が一体となり運営している企業集団の一施設。漢字から推察できるように「宿・食」や「ラベンダー・花」などをキーワードに台湾を拠点に急成長している。

この企業の生立ちは台湾で伝説化されるほど有名。コーヒーとラベンダーが好きな2人の若い女性に、管理が得意な男性の3人で2001年起業。日本で成功を収めた企業と、追随する台湾企業の目標となっている。

今回その創始者の一人、コーヒー好きなティファニー(庭妃)さんも美瑛に来ていた。創始者ティファニーさんは企業集団の象徴的存在と云う。

ミーティングは日本で行う以上、日本式で行うと美瑛の李支配人が提案。「根性」「根気」「気合」等と書いた鉢巻を巻いた。参加者らはラベンダー色の揃いのTシャツと鉢巻姿で机に向うが、真剣な雰囲気が漂うミーティングはなぜか明るく屈託がない。平均年齢30代の若さが充満していた。

ティファニーさんは、今回のミーティングで同社の5年~10年の展開計画を作りたいという。美瑛のアダージオは同社にとって初の海外進出。「開店3年目で地域に馴染んできたが、もっと地域に入って欲しい」と語る。そして日本と台湾を結ぶ拠点に育って欲しいと熱く語った。

町議会は先の議会で23年度一般会計歳入歳出等の審議を決算審査特別委員会に付託した。その決算概要を記した「美瑛町各会計決算に係わる行政報告書」から、本町の財政状況が読み取れる。

平成23年度美瑛町一般会計の収支は、歳入総額98億9842万円(前年122億6090万円)、歳出総額97億7499万円(前年119億4635万円)で、本年度中に事業執行が出来なかった繰越事業充当財源8660万円(前年1億8358万円)及び事故繰越し事業充当財源866万円(前年273万円)を控除した実質収支額は、1億3477万円(1億2825万円)の黒字決算となった。

美瑛町の財政状況はこれまでの再建を経て22年度に健全化を判断する比率は全ての基準を下回った。23年度も地方交付税措置が僅かな起債は借り入れをせず、自主財源による事業実施に努め、一般会計における23度末の町債残高は124億28百万円となり、前年より3億47百万円減少した。

23年度末の財政指標は、経常収支比率が82.1%(前年度79.8%)、一部事務組合や公営企業会計等に対する元利償還金への繰出金などを含めた実質公債費比率は、15.6%(前年17.0%)と安定した財政運営を行える状況になった。

NPO法人「日本で最も美しい村」連合は5日、宮崎県高原町の神武ホールで臨時総会を開催。新たに4町村1地域の加盟を承認した。また5年に1回義務付けられている再審査。その対象となった3町村も無事審査を合格した。

今回新たに加盟したのは、福島県三島町、山梨県道志村、兵庫県香美町小代、奈良県吉野町、福岡県東峰村の4町村1地域。今回の加盟で連合加盟町村は43町村6地域となった。

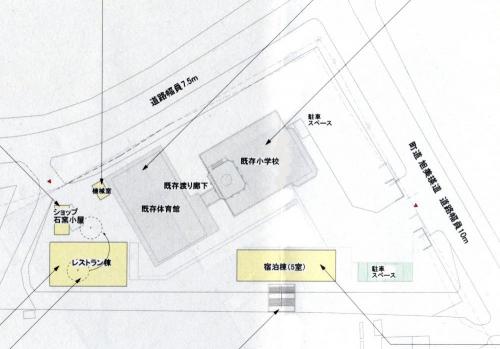

旧北瑛小学校をシェフ養成施設として活用する計画が進んでいる。すでに地元北瑛地区では説明会も終わり、先の議会では3千万円の実施設計予算も決定した。

活用計画では既存小学校の校舎を改装し、1階にシェフ養成料理教室。2階は15人分の合宿室を設け、生活しながら学ぶ場とする。

また敷地内にレストラン棟、ショップ石窯小屋、宿泊棟を新築する。レストラン棟はシェフ養成の実地研修の場。規模はカフェーコーナー40席、個室2つの計54席。一般客も焼きたてのパンをメインにカフェとして利用する。石窯小屋も実地研修の場として美瑛産の小麦を利用してパンを焼き、販売する。

宿泊棟は客室5部屋。通常は一般客が宿泊するが、海外のシェフ養成学校との交流も視野に入っている。 体育館と天文台は従来通り地域で利用できる。

運営面は他施設と同様に、業者や地元行政区などで構成する協議会を設置し指定管理者制度での運営を考えている。事業者の町が施設を作り、運営協議会が指定管理者となる。施設を活用する実質事業主は、札幌でフランス料理店「モリエール」を営む中道博シェフ。 真狩村の「マッカリーナ」や、美瑛農協の「美瑛選果・アスペルジェ」と、数々の名店をプロデュースしてきた。

マスタープランに基づく 事業計画では、レストランや宿泊等の売上利益と生徒7名分の授業料(授業料・家賃・食事代等で月6万円)で、施設人件費や諸経費、運営費といった経費を賄う計画だ。

議会も実施計画案を承認しており、町は事業者として隣接するカフェやレストランなどに事業の説明を行うと云う。